Il est toujours méritant pour une scène parisienne d’afficher Mignon : l’œuvre n’y apparaît, hélas, que de façon sporadique. Cette partition phare d’Ambroise Thomas (avec Hamlet) créa en 1887 le "buzz", en provoquant au deuxième acte le célèbre incendie de la Salle Favart. Pas de jettatura pour autant, la millième étant même atteinte du vivant de l'auteur ! La musique contient de fort belles pages (l’intégralité du rôle-titre, le personnage mystérieux de Lothario, les trois airs de Wilhelm Meister, entre autres) - et aussi quelques saillies plus discutables, notamment des finals un brin "pompiers" et conventionnels.

Il est toujours méritant pour une scène parisienne d’afficher Mignon : l’œuvre n’y apparaît, hélas, que de façon sporadique. Cette partition phare d’Ambroise Thomas (avec Hamlet) créa en 1887 le "buzz", en provoquant au deuxième acte le célèbre incendie de la Salle Favart. Pas de jettatura pour autant, la millième étant même atteinte du vivant de l'auteur ! La musique contient de fort belles pages (l’intégralité du rôle-titre, le personnage mystérieux de Lothario, les trois airs de Wilhelm Meister, entre autres) - et aussi quelques saillies plus discutables, notamment des finals un brin "pompiers" et conventionnels.Force est de reconnaître que Mignon n’a pas eu droit, dans cette production de l'Opéra Comique, aux égards qu'il méritait. Une mise en scène indigente d'abord : personnages raides comme la justice face à la fosse, mouvements collectifs de sous-préfecture. Ensuite, des éléments de décor mistouflards et poussiéreux, du ballet des chaises en bois brut de l'ouverture à la toile peinte chloroformée de l'ultime tableau. Enfin, et c’est toute la clé du problème : un choix de la version d’origine "opéra comique", avec ses inévitables dialogues parlés cassant le rythme de l’action, chef dirigeant face au public, et happy end obligé. Certes, ce parti-pris de la tradition et de l’authenticité est parfaitement justifiable. Il reflète peut-être la vraie nature de l’ouvrage et le replace à l’époque de sa création, en 1866. Or, aujourd’hui cette esthétique semble datée et boursouflée.

Quelle platitude même, pour qui a joui à Toulouse en 2001 de la version "grand opéra" nantie de somptueux récitatifs chantés, miraculeux ariosi enchâssés dans l’impétueux flot musical, écrits de la main du compositeur ! Illuminée par un quatuor vocal de rêve (Graham, Kaufmann, Massis et Vernhes), la représentation vous laissait ressortir tout à la fois galvanisé, enflammé, bouleversé. Surtout après le final tragique... La mezzo texane était géniale dans son incarnation d’asexué ambivalent fragile et tendre - "ni fille, ni garçon" pour paraphraser Jarno - en quête de son passé, de son identité et de sa patrie. Avant de connaître l’ivresse de la métamorphose ("Je connais un pauvre enfant de bohème").

En 2010, Marie Lenormand, loin de déchoir, est la seule à totalement tirer son épingle du jeu. La voix est souple sur toute la tessiture, robuste. L’artiste arbore de beaux graves soyeux et sonores ; de surcroît, son investissement dramatique n’accuse aucune faille. Belle prestance de Nicolas Cavallier (Lothario), en dépit d’un timbre rocailleux (que n'aurait pas imposé par exemple un Jérôme Varnier) ; il est toutefois désolant d’avoir amputé son magnifique air d’entrée d’un couplet. On louera aussi l’abattage de la soprano colorature Malia Bendi-Merad, merveilleuse Philine, inénarrable garce de service. Et ce, nonobstant quelques aigus un peu "verts" et acides. Nettement plus problématique est le cas d'Ismael Jordi en Wilhelm Meister. Belle gueule de ténébreux romantique, assurément ; hélas, la voix et le style sont ceux d'un tenorino d’opérette, couronnés d'aigus nasaux et d’une voix mixte... peu euphonique. Etrangement, il parvient à phraser avec élégance le si délicat air du III, quand tant d'autres passages moins exposés lui échappent !

En 2010, Marie Lenormand, loin de déchoir, est la seule à totalement tirer son épingle du jeu. La voix est souple sur toute la tessiture, robuste. L’artiste arbore de beaux graves soyeux et sonores ; de surcroît, son investissement dramatique n’accuse aucune faille. Belle prestance de Nicolas Cavallier (Lothario), en dépit d’un timbre rocailleux (que n'aurait pas imposé par exemple un Jérôme Varnier) ; il est toutefois désolant d’avoir amputé son magnifique air d’entrée d’un couplet. On louera aussi l’abattage de la soprano colorature Malia Bendi-Merad, merveilleuse Philine, inénarrable garce de service. Et ce, nonobstant quelques aigus un peu "verts" et acides. Nettement plus problématique est le cas d'Ismael Jordi en Wilhelm Meister. Belle gueule de ténébreux romantique, assurément ; hélas, la voix et le style sont ceux d'un tenorino d’opérette, couronnés d'aigus nasaux et d’une voix mixte... peu euphonique. Etrangement, il parvient à phraser avec élégance le si délicat air du III, quand tant d'autres passages moins exposés lui échappent !Rien à redire de Blandine Staskiewicz (Frédérick), Christophe Mortagne (Laërte) et Frédéric Goncalves (Jarno), mieux que corrects dans leurs demi-caractères. Rien de rédhibitoire non plus dans la direction du maestro François Xavier Roth. Cependant, elle manque de délicatesse à l'abord des nuances mélancoliques et diaprées qui ont tant contribué à la postérité de cette musique ; tandis qu'elle souligne plus que de raison ce qu'il y demeure de clinquant et grandiloquent. À l'arrivée, c'est bien sûr une relative déception. Suggérons à l’Opéra Comique et à son partenaire le Palazzetto Bru Zane de poursuivre leur réhabilitation d'Ambroise Thomas, avec le Songe d’une nuit d'été - ou la si rare Cour de Célimène (enregistrée récemment chez "Opera Rara").

18 avril 2010 - Paris, Opéra Comique ★ Ambroise Thomas (1811-1896) : Mignon ★ Livret de Barbier et Carré d'après Goethe (1866), mis en scène par Jean Louis Benoît ★ Avec Marie Lenormand, Ismael Jordi, Malia Bendi Merad, Nicolas Cavallier, Blandine Staskiewicz, Christophe Mortagne, Frédéric Goncalves, Laurent Delvert ★ Choeur de chambre Accentus, Orchestre Philharmonique de Radio France, direction : François Xavier Roth ★ En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane, Centre de Musique Romantique Française

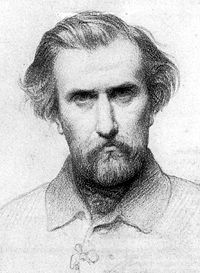

Crédits iconographiques : Marie Lenormand - Ambroise Thomas © Théâtre de l'Opéra Comique, Elisabeth Carecchio